関東地方にも、雪の予報。

タイヤ交換に行った某大手オートショップでも、

スタッドレスタイヤやチェーンを選ぶ人が続々やってきていた。

初めて自分のクルマを持ってから、今4台目だが、

冬タイヤはずっとホイールなしで保有し、シーズンごとに買った店に持ち込んではめ替えてもらってきた。車も店も変わったけど、やり方は同じ。

特に、今の家に越してきてからは、徒歩3分にタイヤ屋があり、

親切なおじさんが、「今度この冬タイヤを履き潰して、来シーズン新しくしましょう」

とか、「夏はまだ大丈夫だね」などとチェックしていてくれたので、

すっかりお任せだった。

タイヤ交換費用は1本2,100円×4本=8,400円だった。

ところが!

この秋、ふと気づくとタイヤ屋の様子がおかしい。

商品が少なくなり、しばらくすると、事務所も空になって閉まってしまった。

困ったなあ。。。

と思っていたところに、「12月は点検です」とディーラーからお知らせが来た。

そうだ、点検のついでにやってもらおう!

電話して聞いてみると、

「外して、はめて、バランスとって…13,800円くらいかかっちゃいますね。」

時間もちょっとかかってしまい、点検日は都合が悪かったので、改めて相談、

ということで電話を切る。

点検日。

一旦クルマを預けて、歩いて近所にもう一軒あるタイヤ屋へ。

持ち込みのタイヤ交換料金を尋ねると

「うちで買ったのじゃないと。。。1本3,800円だから15,000円超えちゃいますね」

との答え。

使えん。

点検終了後、ディーラーの話。

ホイール付いてて付け替えだけなら2,100円でやれるし、

ホイールは40,000円位から買えるので、もしあと2シーズン今のタイヤを使うなら、

今ホイール買っても同じくらいになりますねえ〜

消費税のこともあるから、もし来シーズン買い換えるつもりなら、

いま、純正ホイール付きのタイヤを買うのもありかもですね〜

いや、うちでタイヤ買っても高くないですよ、こないだもオートショップ周って、

結局うちが安いって買ってったお客さんいましたから。

今持っている冬タイヤは、この冬が3シーズン目になるが、

何せおじさん任せだったので状態を把握していない。

そもそも、タイヤキならともかく、タイヤ買う余裕は、ない。

なので、「検討してみます」と答えてディーラーを後にする。

どうしようかなあ、まだ雪降らないから年明けにしようかなあ、

と思っていたところに、雪の予報である。

たまたま今日は、少し時間が自由になる日だったので、

某大手オートショップの最寄り店に電話してみた。

「持ち込み、ホイールなしですか?16インチ?えーと、8,400円です」

やった!しかし、混んでるだろうなあ。

「きょうって、混んでますよね?」

「はい、3時間待ちで、それから作業になるので、4~5時間ですね。」

「待ってないとだめですか?」

「申し込みして、外出していただいて大丈夫ですよ。」

どうせ買い物や郵便局や用事もあることだし、今日を逃すと日もないから、行くことにした。

家で用事を済ませて行ったので、着いたのは電話をしてから小一時間後。

タイヤ交換待ち時間表示のところには「係員にご相談ください」の貼り紙。

「タイヤ交換お願いします」

「今4時間待ちですけどいいですか?」

「あ、さっき3時間だったのに」

「どんどん混んでまして」

「いいです、お願いします」

「えーと、夏から冬、ホイールなし、ローテーションは無料なのでやっときますね。

4,200円です。」

「え?電話では8,400円って聞いたけど??」

「あ、普通からラジアルとかだとその値段なんですけど、夏→冬なら4200円で大丈夫です。」

やった~~!\(^o^)/

待ち時間のおかげで、混んでる郵便局も、混んでるレジもイライラせずに並んで用事済ませたし、

ゆっくりおそばなんか食べちゃったし、作業待ちの間にブログの下書きも半分できたし、

なにより、例年より安く済んで次の対策をゆっくり考える猶予ができたのはよかった。

それにしても、この金額の差っていったい。。。

帰るころには外はすっかり冷え込んでいたけれど、気分はほんわか、ゆったりだった。

2013年12月18日水曜日

2013年12月5日木曜日

¡Vamos, Trio Los Fandangos!

友人であり、敬愛するミュージシャンであるトリオ・ロス・ファンダンゴスが、

タンゴの本場、アルゼンチンはブエノスアイレスで演奏旅行中だ。

3人のメンバー、同行カメラマンのぢゅんぼうさん、私のダンスの師匠でもあり、

TLFとはいつも一緒にステージを作っているケンジ&リリアナさん、

ツアーを仕切ってあれこれとお世話くださっているチノみほさん、

それぞれがライブ感いっぱいの現地報告をブログやFBに上げてくれているので、

こちらもいっしょにブエノスに行っている気分だ。

(37℃の暑さはNo, gracias.だけど)

今回のツアーの前に、ヴァイオリンの谷本さんが自身のブログで

「限界の外に向かう演奏について」メンバーで話し合った、と書いていた。

曰く

限界を、覆いを突き破ってその向こう側に突出したい、

その向こう側の音を出したい。

これで思い出したのが、「Johari's window ジョハリの窓」だ。

心理学やコミュニケーション学をかじった人なら、その入り口で必ず習ったと思うのだけど、

「自分」と言う存在は、自分に見えている部分と、他者から見えている部分、

両方に見えている部分、どちらにも見えていない部分、から成る、と考え、図式化したものだ。

私がこれを教わったのは、大学のコミュニケーション概論Iという講座だったのだが、

恩師のS教授はこの図を黒板に書いたあと、「未知の窓 unkonwn self」の部分の枠を、

黒板消しでちっちっちっ、と点線に変えた。

こんな感じ (拙い絵で申し訳ない<m(__)m> )

つまり、unknown self というのは、|未知、誰にもわからない部分なのだから、

それがどこまであるか、その限界もわからない、線は引けないでしょ、というのだ。

そして、教授は言った。

みなさんには無限の可能性があるんです!

この言葉に、これまでどれだけ支えられてきたかわからない。

もうだめ、無理、と思うとき、この先どうなるんだろう、と不安なとき、

この「窓」と教授の言葉を思い出して、顔を上げて前に進んできた。

夫が難病になって、いま身体能力という意味では限界が狭まっているといえるかもしれない。

けれど、一人の人間の存在としての限界は、必ずしも狭まってはいないと思う。

夫も私も、こうなって初めて見えてきたもの、病気がなければわからなかったことが多々あり、

新たな地平を見ている気がするからだ。無限の可能性がある、私にも、あなたにも。

ファンダンゴスのみんなも、今、三度目のブエノスアイレスで

14年前の結成時には思いもよらなかった景色を見ていることだろう。

それは、この間ひとつひとつ積み上げてきた努力の結果であり、

人と人との結びつきがもたらしたものであり、音楽がその力で産み出したものであるけれど、

限界と思えたところは、たぶんいくつもあって、

それを越えてきたのは無限の可能性があったからだ。

限界はある、けれど、可能性は無限。

だから、きっと、目指す「限界の向こう側」にあなたたちは行くだろう。

羽ばたけ、ファンダンゴス!¡Vamos, Trio Los Fandangos!

2013年12月3日火曜日

Good bye, Optiplex!

日本語は後半です Japanese text to follow.

I just sent my 17-year-old DELL Optiplex out for recycle.

It was not exactly my first PC, as I had IBM DOS-V notebook earlier.

But Optiplex was the one that connected me to the Internet.

When I was trying to decide which PC to buy, my husband (though he wasn't my husband then) came forward to help me, and accompanied me to a big PC Fair.

On our way back, we had dinner at an Italian restaurant, and talked about a lot of things.

When my DELL arrived at my condo, he came over to set it up,

and made lentil soup as well.

That was how it started, and here we are.

Back then, search engines were not as clever as today,

and I often ended up on a website completely unrelated to the original idea

and in a completely different country.

But actually, it was the fun of the internet those days.

Today, things got much easier.

As I struggled to get the heavy desktop and CRT monitor out at the front door,

I thought of my iPad and its lightness reminded me how things got lighter as well.

17年前に買った、最初のデスクトップPC、DELL Optiplexをリサイクルに排出した。

その前に、IBMのDOS-Vノートを使っていたから、私にとっては2台目だった。

ちょうどWindows95が出て、インターネットが一般家庭に入り始め、

メーカー各社が個人ユーザー向けモデルを投入してきた頃だった。

私も仕事の調べ物や会計帳簿の電子化のために、PCを導入しようと思い、

どれを買おうかと思っていた時、幕張でPCフェアがあるから行ってみよう、

と言ってくれたのが、今の夫である。

ずっとコンピュータ畑で仕事をしてきた夫は、フェアも仕事絡みで行くことになっていたのだった。

帰りに寄った恵比寿のイタリアンで、レンズ豆が出てきて、

これはスープもおいしんだよ、と言って、

その後、注文したDELLが届いた日にセットアップを手伝いながらスープも作ってくれて

今日に至る、である。

あの頃は、馴れ初めを聞かれて、

「パソコン買ったら、ついてきた」

と言うと、ウケたっけ。

当時、検索エンジンは今ほど力がなかったから、

とりあえず開いたところから、まるで連想ゲームのようにサイトを渡っていくうちに、

始め見ていたのと全然関係ない国の、全然関係ないサイトにたどり着くこともしばしばだった。

でも、それで世界が急に身近に感じられて楽しかったのも懐かしい。

今、夫は病気で動けないから、排出の準備も手伝ってもらえず、

本体もCRTディスプレイも滅茶苦茶重くて、梱包して玄関に運ぶのも大変だった。

愛用のiPad-mini との差に17年の月日を感じたのであった。

I just sent my 17-year-old DELL Optiplex out for recycle.

It was not exactly my first PC, as I had IBM DOS-V notebook earlier.

But Optiplex was the one that connected me to the Internet.

When I was trying to decide which PC to buy, my husband (though he wasn't my husband then) came forward to help me, and accompanied me to a big PC Fair.

On our way back, we had dinner at an Italian restaurant, and talked about a lot of things.

When my DELL arrived at my condo, he came over to set it up,

and made lentil soup as well.

That was how it started, and here we are.

Back then, search engines were not as clever as today,

and I often ended up on a website completely unrelated to the original idea

and in a completely different country.

But actually, it was the fun of the internet those days.

Today, things got much easier.

As I struggled to get the heavy desktop and CRT monitor out at the front door,

I thought of my iPad and its lightness reminded me how things got lighter as well.

17年前に買った、最初のデスクトップPC、DELL Optiplexをリサイクルに排出した。

その前に、IBMのDOS-Vノートを使っていたから、私にとっては2台目だった。

ちょうどWindows95が出て、インターネットが一般家庭に入り始め、

メーカー各社が個人ユーザー向けモデルを投入してきた頃だった。

私も仕事の調べ物や会計帳簿の電子化のために、PCを導入しようと思い、

どれを買おうかと思っていた時、幕張でPCフェアがあるから行ってみよう、

と言ってくれたのが、今の夫である。

ずっとコンピュータ畑で仕事をしてきた夫は、フェアも仕事絡みで行くことになっていたのだった。

帰りに寄った恵比寿のイタリアンで、レンズ豆が出てきて、

これはスープもおいしんだよ、と言って、

その後、注文したDELLが届いた日にセットアップを手伝いながらスープも作ってくれて

今日に至る、である。

あの頃は、馴れ初めを聞かれて、

「パソコン買ったら、ついてきた」

と言うと、ウケたっけ。

当時、検索エンジンは今ほど力がなかったから、

とりあえず開いたところから、まるで連想ゲームのようにサイトを渡っていくうちに、

始め見ていたのと全然関係ない国の、全然関係ないサイトにたどり着くこともしばしばだった。

でも、それで世界が急に身近に感じられて楽しかったのも懐かしい。

今、夫は病気で動けないから、排出の準備も手伝ってもらえず、

本体もCRTディスプレイも滅茶苦茶重くて、梱包して玄関に運ぶのも大変だった。

愛用のiPad-mini との差に17年の月日を感じたのであった。

2013年11月27日水曜日

療養生活を支えるもの 2 吸引器

肺の機能が落ちてくると、喉に絡んだ痰を出すことも難しくなってくる。

そこでお世話になるのが「吸引器」である。

去年6月の胃ろう建造のための入院の際、在宅療養の準備も色々したのだが、

そのとき吸引器も選んでもらっって購入した(補助あり)。

吸引チューブの先には細いカテーテルを付けて使うのが一般的だが、

夫は自分で吸引するので、その場合カテーテルは取り回しが悪いので、

スティック状のレディケアプローブというのを使っている。

段々に手の力が無くなって、吸引器のスイッチを入れるのが難しくなったので、

去年の暮れぐらいからは、同じタイプでバッテリーはないがフットスイッチ付きの機種(写真)を

全額自費で購入して使っている。

吸い口先が夫の口元に来るようにセットしておき、

痰を出すときは、自分でフットスイッチを入れて吸引する。

以前使っていた機械は、寝室のベッドサイドに置き、

そちらでの吸引は私が介助して行っている。

メンテナンスとしては、タンクは毎日洗浄、

レディケアとチューブは階下用は就寝時にミルトン消毒液のタンクに付けておき、

寝室用は逆に日中消毒しておく。

チューブとレディケアは、汚れによって4~6週間くらいで交換している。

一台しかなかったときは、朝晩,5.5キロの機械を上へ下へと運んでいたから、

結構重労働だったし、チューブの清潔を保つのも大変だったけれど、

2台になってからは、そのあたりは楽になっている。

2013年11月20日水曜日

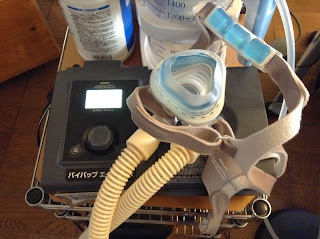

療養生活を支えるもの 1 バイパップ

夫の自宅療養生活を支えるものについて、いくつか書いてみよう。

夫が難病だ、というと、

「入院してるの?」

という人がけっこういるが、

病院というのは「病気や怪我を治療するところ」なので

治療法のない患者はおいてもらえない

のである。

なので、夫も自宅で、色々な器具や人の助けを借りて生活している。

ALSは筋肉を動かす神経ニューロンが壊れていくために筋肉が動かなくなる病気で、

中でも呼吸筋が動かなくなることが命取りとなるため、

生き延びるためには病気の進行に合わせて、人工呼吸器を使うことになる。

人工呼吸器には、気管切開をともなう侵襲型のものと、

顔にマスクを装着して用いる非侵襲型のものがある。

侵襲型は、気管切開するため、つけてしまうと口から食事したり

自分の声で話すのが困難になる。

また、普通の人なら手術のときなどに一時的に使って、その後取り外すことはできるが、

「生命維持装置」と言う位置づけになっているため、

ALS患者のように、それをはずしたら呼吸が止まる恐れが大きい場合は、

いったんつけたらもうはずすことができない。

一方、非侵襲型は、取り外し自由なので、

症状がさほど進んでいないときから時間を限って使う、ということもできる。

夫が使っているのも、この非侵襲型タイプの「バイパップエーバップス」というもの。

黒いボックスが本体。マスクの下になっている右半分は、加湿タンクが納まっている。

真ん中においてある「鼻マスク」を鼻に当てて、頭にベルトで固定し、

スイッチを入れると、空気が送り込まれて呼吸を助けるというもの。

鼻マスクは、口を開けていると空気が抜けてしまうので、

寝るときは口まで覆う「口鼻マスク」にはめ換えて使っている。

去年の3月にALSの診断を受けた後、4月に入院して機械の調整と練習をして、

最初は夜寝るときだけ使っていたバイパップだが、少しずつ使う時間が増えて、

先月後半くらいからは、朝晩、2階の寝室と1階の居間を移動する間以外は

ほとんど外さずに生活している。

この機械は1台しかレンタルできないので(自費で調達すると高価)、

移動の度に私が1階→2階→1階と運んでいる。

加湿器のタンクの水は毎日1回いっぱいにして、ちょうど無くなる感じ。

マスクは毎日アルコールを含むウェットティッシュで拭くほか、2日に1回水洗い、

ベルトも毎日洗濯したものに交換している。

半年くらい前までは、食事のときは外していて、

それが段々苦しくなってきたときは、もう、口から食べるのはあきらめるか、

と思ったのだが、ためしに鼻マスクをしたまま食べてみたら、

案外大丈夫なことがわかり、今も、私が夜仕事でないときの夕食は、

マスクをしたまま普通食を食べている。

このバイパップは、小型軽量で音も小さいのだが、

電源がACのみのため、停電になったらバッテリーに差し替えなければならない、

というのが難点だ。なにせ、夫は手が使えないから、人が居なければできないからだ。

太陽光発電にすれば、停電の心配がない、と気づいたのはつい最近のことだけど、

まだその可能性については探っていない。

夫が難病だ、というと、

「入院してるの?」

という人がけっこういるが、

病院というのは「病気や怪我を治療するところ」なので

治療法のない患者はおいてもらえない

のである。

なので、夫も自宅で、色々な器具や人の助けを借りて生活している。

ALSは筋肉を動かす神経ニューロンが壊れていくために筋肉が動かなくなる病気で、

中でも呼吸筋が動かなくなることが命取りとなるため、

生き延びるためには病気の進行に合わせて、人工呼吸器を使うことになる。

人工呼吸器には、気管切開をともなう侵襲型のものと、

顔にマスクを装着して用いる非侵襲型のものがある。

侵襲型は、気管切開するため、つけてしまうと口から食事したり

自分の声で話すのが困難になる。

また、普通の人なら手術のときなどに一時的に使って、その後取り外すことはできるが、

「生命維持装置」と言う位置づけになっているため、

ALS患者のように、それをはずしたら呼吸が止まる恐れが大きい場合は、

いったんつけたらもうはずすことができない。

一方、非侵襲型は、取り外し自由なので、

症状がさほど進んでいないときから時間を限って使う、ということもできる。

夫が使っているのも、この非侵襲型タイプの「バイパップエーバップス」というもの。

黒いボックスが本体。マスクの下になっている右半分は、加湿タンクが納まっている。

真ん中においてある「鼻マスク」を鼻に当てて、頭にベルトで固定し、

スイッチを入れると、空気が送り込まれて呼吸を助けるというもの。

鼻マスクは、口を開けていると空気が抜けてしまうので、

寝るときは口まで覆う「口鼻マスク」にはめ換えて使っている。

去年の3月にALSの診断を受けた後、4月に入院して機械の調整と練習をして、

最初は夜寝るときだけ使っていたバイパップだが、少しずつ使う時間が増えて、

先月後半くらいからは、朝晩、2階の寝室と1階の居間を移動する間以外は

ほとんど外さずに生活している。

この機械は1台しかレンタルできないので(自費で調達すると高価)、

移動の度に私が1階→2階→1階と運んでいる。

加湿器のタンクの水は毎日1回いっぱいにして、ちょうど無くなる感じ。

マスクは毎日アルコールを含むウェットティッシュで拭くほか、2日に1回水洗い、

ベルトも毎日洗濯したものに交換している。

半年くらい前までは、食事のときは外していて、

それが段々苦しくなってきたときは、もう、口から食べるのはあきらめるか、

と思ったのだが、ためしに鼻マスクをしたまま食べてみたら、

案外大丈夫なことがわかり、今も、私が夜仕事でないときの夕食は、

マスクをしたまま普通食を食べている。

このバイパップは、小型軽量で音も小さいのだが、

電源がACのみのため、停電になったらバッテリーに差し替えなければならない、

というのが難点だ。なにせ、夫は手が使えないから、人が居なければできないからだ。

太陽光発電にすれば、停電の心配がない、と気づいたのはつい最近のことだけど、

まだその可能性については探っていない。

2013年11月14日木曜日

さのすけ音頭

(ブログネタがまとまらないので、「暇ネタ」です)

猫と遊ぶのに、ちょっとした節をつけて歌いながら遊ぶ人は意外と多いと思う。

私もそのひとりで、うちの猫の好きなことをしてやるとき(おなかを撫でるとか)

お囃子のように口ずさむ歌がいくつかある。

民謡の合いの手に「サノヨイヨイ」というのがあるけど、

うちの猫「さのすけ」のことは、普段「さのちゃん」と呼んでいるので、

あるときふと

「サノヨイヨイ」で「さのすけ音頭」ができるなあ

と思って作ったのが、これ。

♪サーノヨイヨイ、サノヨイヨイ

さのちゃんは よい猫 サノヨイヨイ

うちのさのちゃん よいニャンコ

茶色と白のまるい猫

「さのちゃん」と呼べば やってくる

「さのちゃん」と呼べば 返事する

人のことばがよくわかる~

さのすけ さのすけ よいニャンコ

さのすけ さのすけ よいニャンコ

サーノヨイヨイ サノヨーイヨーイ♪

猫と遊ぶのに、ちょっとした節をつけて歌いながら遊ぶ人は意外と多いと思う。

私もそのひとりで、うちの猫の好きなことをしてやるとき(おなかを撫でるとか)

お囃子のように口ずさむ歌がいくつかある。

民謡の合いの手に「サノヨイヨイ」というのがあるけど、

うちの猫「さのすけ」のことは、普段「さのちゃん」と呼んでいるので、

あるときふと

「サノヨイヨイ」で「さのすけ音頭」ができるなあ

と思って作ったのが、これ。

♪サーノヨイヨイ、サノヨイヨイ

さのちゃんは よい猫 サノヨイヨイ

うちのさのちゃん よいニャンコ

茶色と白のまるい猫

「さのちゃん」と呼べば やってくる

「さのちゃん」と呼べば 返事する

人のことばがよくわかる~

さのすけ さのすけ よいニャンコ

さのすけ さのすけ よいニャンコ

サーノヨイヨイ サノヨーイヨーイ♪

2013年11月4日月曜日

冥土の土産

前回投稿以後、夫が上気道炎(風邪?)を起こして

微熱があったり、痰がひどくて呼吸が苦しくなったりしたため、

日々のさまざまな手順を調整することになり、

ちょっとばたばたしていた。

今はようやく落ち着いてきたのだけれど、

一時は、口から食事をするのも疲れるからと控えていたりして、

ああ、もっと美味しいものをちゃんと食べさせておけばよかった、

このまま食べられなくなってしまうとかわいそうだなあ、と思ったのだが、

なんとかまた食べられるようになったので、ちょっと安心した。

夫の場合、身体の他の部分の病気の進行に比べて、

嚥下障害や言語障害はまだ進んでいないので、

話もできるし、鼻マスクで呼吸器を使いながら、食べたり飲んだりもできている。

とはいえ、徐々にその部分も弱ってくることが考えられ、

実際、ちょっと誤嚥が疑われるところもあるので、

誤嚥性肺炎に至らないように注意しなければいけない。

ALSの場合、栄養状態を維持することはとても大切で、

夫の場合は、去年6月(診断を受けて2ヵ月半後)の段階で

呼吸機能が落ちてしまう前に、という主治医の勧めで胃ろう建造手術を受けた。

(この手術は、呼吸機能が下がってしまうと受けられない)

体調や暮らしのスケジュールの必要に応じて

食事と胃ろうからの栄養注入を組み合わせて、きょうまで来ている。

だから、食べられなくなった場合の備えはあるわけだけれど、

やっぱり人間、口から食べる楽しみというのは大きいから、

食べられるうちは、できるだけ食べさせてあげたいと思う。

去年、まだ仕事に行っていたころは、病気の進行も早かったから、

もう、先は長くない気がして、食べる機会のあるときは

「冥土の土産」と称して、普段は手を出さないものを買ってきたりしたけれど、

この春くらいから、比較的落ち着いた日々になって、

食事もまた、普段着になり、けっこう手抜きもしていたから、

ここでちょっと、またねじを巻き直すかな。

微熱があったり、痰がひどくて呼吸が苦しくなったりしたため、

日々のさまざまな手順を調整することになり、

ちょっとばたばたしていた。

今はようやく落ち着いてきたのだけれど、

一時は、口から食事をするのも疲れるからと控えていたりして、

ああ、もっと美味しいものをちゃんと食べさせておけばよかった、

このまま食べられなくなってしまうとかわいそうだなあ、と思ったのだが、

なんとかまた食べられるようになったので、ちょっと安心した。

夫の場合、身体の他の部分の病気の進行に比べて、

嚥下障害や言語障害はまだ進んでいないので、

話もできるし、鼻マスクで呼吸器を使いながら、食べたり飲んだりもできている。

とはいえ、徐々にその部分も弱ってくることが考えられ、

実際、ちょっと誤嚥が疑われるところもあるので、

誤嚥性肺炎に至らないように注意しなければいけない。

ALSの場合、栄養状態を維持することはとても大切で、

夫の場合は、去年6月(診断を受けて2ヵ月半後)の段階で

呼吸機能が落ちてしまう前に、という主治医の勧めで胃ろう建造手術を受けた。

(この手術は、呼吸機能が下がってしまうと受けられない)

体調や暮らしのスケジュールの必要に応じて

食事と胃ろうからの栄養注入を組み合わせて、きょうまで来ている。

だから、食べられなくなった場合の備えはあるわけだけれど、

やっぱり人間、口から食べる楽しみというのは大きいから、

食べられるうちは、できるだけ食べさせてあげたいと思う。

去年、まだ仕事に行っていたころは、病気の進行も早かったから、

もう、先は長くない気がして、食べる機会のあるときは

「冥土の土産」と称して、普段は手を出さないものを買ってきたりしたけれど、

この春くらいから、比較的落ち着いた日々になって、

食事もまた、普段着になり、けっこう手抜きもしていたから、

ここでちょっと、またねじを巻き直すかな。

登録:

投稿 (Atom)